马正林/文

著名历史地理学家史念海教授1975年承担兰州军区的科研任务,沿子午岭主脉首次实地考察所确定的秦直道走向,文献记载准确,遗迹清晰可辨,证据确凿,无容置疑。而后出现的东线之说,虽然有考古发掘支撑,但却拿不出确凿证据能证明这些路基地层就是秦直道的路基地层,收集到的文物也无法证明就是遗留在秦直道上的文物。他们所谓通上郡的“直道”则是秦始皇二十七年(公元前220年)所修筑的驰道,与直道毫无关系。由于东线之说缺少文献记载支撑,又无确凿证据,所以难于成立。

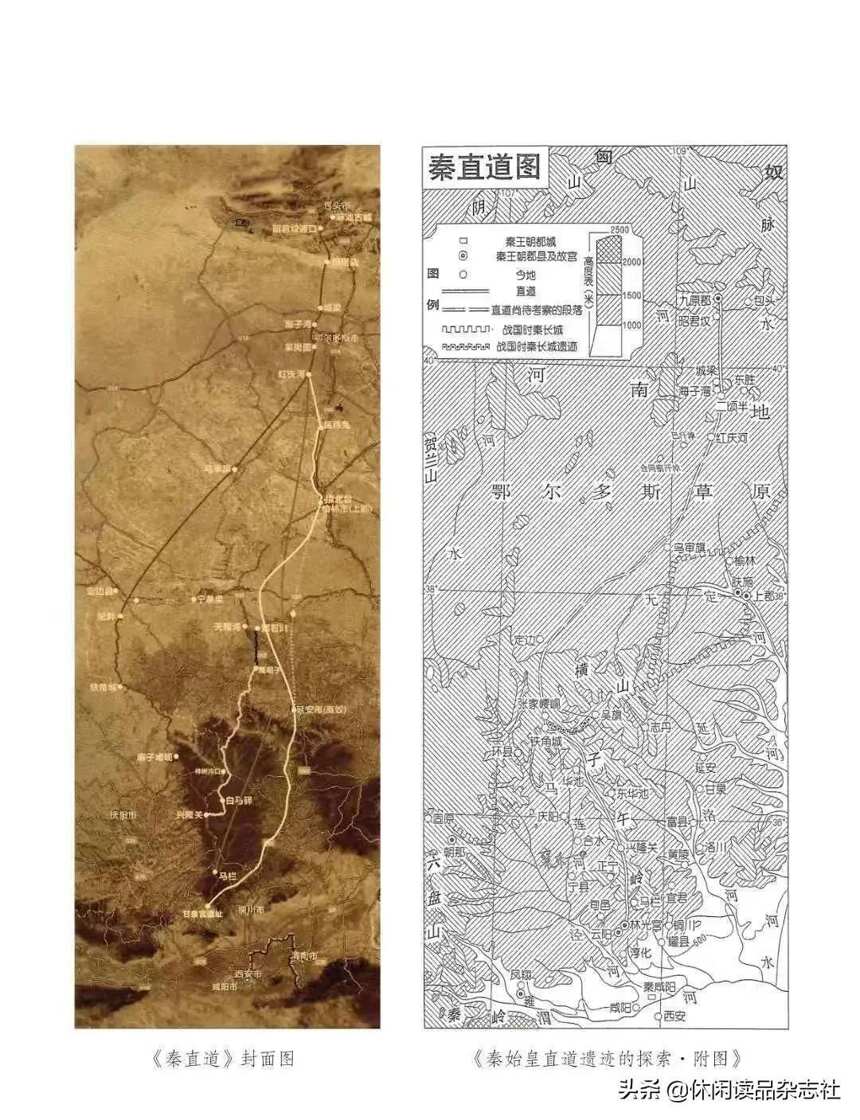

自从1975年春天著名历史地理学家史念海教授承担兰州军区的科研任务,首次全线实地考察秦直道取得巨大成果以来,四十年间,又有许多学者和考古工作者奔赴有关地区进行考察、发掘,取得的成果无计其数,十分丰富。2018年,陕西师范大学出版总社把这些研究成果汇集成册,以《秦直道》为书名,出版了八大册,可谓泱泱巨著,为读者阅读、研究和了解秦直道提供了方便,功不可没。作为史念海教授的弟子和第一次秦直道考察的参与者,我要特别向陕西师范大学出版总社的领导、编辑表示敬意,因为他们为我了解秦直道的后续研究状况提供了方便,为我揭开迷雾汇集了全部资料,可歌可贺!

这几天仅仅拜读了《秦直道·岭壑无语—秦直道考古纪实》一书的第一章《考古发掘·调查简报·论文》的前四节,心情久久不能平静,相信史念海教授的在天之灵也会忧伤不安。本人虽然年过八旬,心有余而力不足,但还是鼓起了勇气,必须站出来说话,先吐为快,以正视听。

陕西省考古研究院秦直道考古队(以下行文中的考古队均为秦直道考古队)于2006年11月至12月7日和2007年4月9日至5月6日,先后对陕西富县车路梁段的“秦直道”进行了考古发掘,还对马莲沟梁、桦沟梁、大麦秸沟梁的“秦直道”进行了考古调查。2009年3月至6月,考古队为配合国家青(岛)兰(州)高速公路建设,对“秦直道”陕西富县桦沟口段进行了考古调查、钻探、发掘、回填。2010年7月21日至10月31日,考古队对“秦直道”的调查、发掘地点移至陕甘交界的子午岭上兴隆关(即沮源关)一带,与本文要质疑的问题无关,不再赘述。

考古队在陕西富县境内主要调查、钻探、发掘地点有蚰蜒岭(富县与黄陵交界处)探沟2条,车路梁(张家湾葫芦河北岸)探沟5条,大麦秸沟、桦沟口(葫芦河南岸)发掘共开5X5米探方68个,探沟9条,发掘面积2050平方米。以上共计探沟16条,探方68处,探清了路基地层和收集了许多遗物,应该说成绩是显著的,但钻探、发掘的是不是秦直道却值得商榷。

为了行文方便,对考古队的最后“结论”摘录如下:

“至此,兴隆关周边三个方向的考古发掘结论是:修筑于秦代的直道,自起点(注,指云阳)向北,经兴隆关向东,再向北,直至终点(注,指九原郡,即东线)。使用两百多年后,……改走兴隆关以北并转西北的子午岭主脉,向西转了一个大弯后回归旧有的秦直道,直至终点包头(注,即史念海教授考察的线路)。

如果说,2009年陕西富县秦直道考古的成果,是确定了东线而没有否定西线的话,那么,2010年黄陵的发掘,则是在进一步确认东线的同时彻底否定了西线。

从1990年第一次步行九天调查秦直道至今,二十年过去了。……一个感想是:秦直道的研究,特别是关于秦直道基本走向的探讨,如果仅仅靠文献,一千年也不会有结果;仅仅靠一般的踏查,一百年也不会有结果。考古发掘是破解秦直道之谜的正途。

行文至此,突然想到,……如果那时发掘了,可以省却三十年来多少苦心的研证、激烈甚至含有意气的争论,要知道,这些研证、争论,大多是无谓的啊。”

上述“结论”疑点甚多,本人不敢苟同,仅就以下几点提出质疑。

一

质疑一:“结论”说,“如果说,2009年陕西富县秦直道考古的成果,是确定了东线而没有否定西线的话,那么,2010年黄陵的发掘,则是在进一步确认东线的同时彻底否定了西线。”

黄陵的发掘位于黄陵段南桂花发掘区,“秦直道在此为南北走向”。仅用这段南北走向的道路就能“彻底否定了西线”,实在令人匪夷所思!这条南北向的所谓“直道”,是不是秦代所修筑的直道,未拿出任何确凿的证据,仅凭路基层次就能断定是秦直道,遗物是秦直道上的遗物,只能是武断、臆想,没有任何科学依据。事实是黄陵段南北走向的大道就是秦始皇二十七年(公元前220年)“治驰道”而修筑的标准化驰道的一部分,并非直道。秦始皇二十六年(公元前221年)统一全国,“以法度衡石丈尺。车同轨。书同文字”。秦始皇二十七年(公元前220年)即以咸阳为中心,整修全国通往诸郡的标准化驰道,形成了完整的交通体系,其名称皆以驰道相称。考古队应该首先提供确凿证据,证明这段南北向的道路到底是直道、还是驰道,再下结论。实际上,这段南北向的道路就是驰道,有秦始皇三十二年(公元前215年)“巡北边,从上郡(治肤施,今榆林东南鱼河堡)入”,返回咸阳的路线为证。因为这时直道尚未修筑,黄陵段的南北向道路是从上郡返回咸阳的必经之途,也不可能有直道的称谓,焉能“彻底否定西线”。

关于秦直道的西线就是史念海教授走完子午岭主脉而确定的,有文献记载作为支撑,实地考察印证文献资料,证明这些记载是正确的。

现将有关记载抄录于后,以便查证。

《史记》卷六《秦始皇本纪》:“三十五年,除道,道九原,抵云阳,堑山堙谷,直通之。”《史记》卷一一0《匈奴列传》:“而通直道,自九原至云阳。”《史记》卷八十八《蒙恬列传》:“始皇欲游天下,道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道,自九原抵甘泉,堑山堙谷,千八百里。道未就。”《史记》卷十五《六国年表》:“三十五年(公元前212年),为直道,道九原,通甘泉。”《史记》有关记载只说了直道的起点、终点和长度,没有说经过那些地方。这正好证明直道修筑在山岭之上和草原地区,沿途不经过任何郡县治所,《史记》也就未记载任何地名。

这绝不是《史记》的疏忽,而是反映了当时政治、经济的实际情况和直道修筑的独特之处,因此,不以驰道相称,而给它起了个特别的名称——直道。但是,经查阅有关文献,唐代人的记载却指明了直道所经过的具体地点。《元和郡县图志》卷三《宁州·.襄乐县》:“秦故道,在县东八十里子午山。始皇三十年(应为三十五年),向九原抵云阳,即此道也。”唐襄乐县位于今甘肃省宁县东北,即襄乐镇,恰好位于子午岭南段之西。《括地志》(已佚失,有集本):“秦故道在庆州华池县西四十五里子午山上。自九原至云阳,千八百里。”唐华池县即今甘肃省华池县东南的东华池镇,恰好位于子午岭北段之东。从这些记载不难看出,秦代直道的起点,终点和所经过的主要地区十分明晰,子午岭上有秦直道可靠无疑,史念海教授的实地考察也证实了这一点。这些直道遗迹在岭脊最窄处的路面也宽4-5米,正好是秦代二、三辆车可以并行的军事干道。由于长期无人行走,路基上杂草丛生,但车辙却清晰可辨。尤其是史念海教授在淳化县西发现了登山之道,坡道十分平缓,当地人拉架子车上下山也不费力,更为秦直道必走子午岭提供了佐证。由此可见,唐代人的记载,不仅证明子午岭上有秦直道,而且准确指出直道的具体地点距离唐襄乐县和华池县的距离,经与今天的市里换算完全正确。既然“彻底否定了西线,”就应该首先否定唐代人的记载,拿出确凿的证据证明这些记载是错误的。遗憾的是结论中只字不提唐代人关于直道准确位置的记载,而只用黄陵一段道路的路基资料作为否定西线的证据,实在是苍白无力,不足为据。

因为该段道路正好是秦始皇返回咸阳而走过的通上郡驰道的一部分,并不是

直道,怎么能作为否定西线的证据呢!可见没有文献记载作为支撑的所谓直道的证据,只能是想当然,根本不可信。史念海教授实地考察所确定的秦直道,是不是真正的秦直道,下文还要谈到,这里不再多说。

二

质疑二:“结论”说,“修筑于秦代的直道,自起点(注,指云阳 )向北,经兴隆关(注,在子午岭上)向东(注,沿蚰蜒岭折向东),再向北,直至终点(注,指九原郡)。”这就是考古队所确定的东线。

从考古队东线说插图可知,东线说认为秦直道自南向北至兴隆关后,沿蚰蜒岭向东,再折向北,再沿葫芦河两侧折向东去,再北上,即走通往上郡的大道。而问题是由蚰蜒岭向东,再向北,沿葫芦河两侧折向东去的道路,是不是秦代的道路,却有不同说法,一直未有定论。考古队花了大量功夫,在这一带钻探、发掘,寻找秦直道,实在是找错了地方。因为蚰蜒岭上和葫芦河两侧的道路到底是什么时代修筑的,疑点实在甚多,争论不休。一说秦代修筑,为考古队所认可;一说十六国时期赫连勃勃所修筑,为史念海教授所认可。考古队的证据就是几处钻探、发掘所揭示的路基地层和出土的一个铜镞。但是拿不出确凿证据能够证明这些夯土层就是秦代的夯土层,因为历代修路都会夯实,路基大同小异。铜镞虽然与秦俑馆的铜镞相一致,可以认为就是秦代制造的,但问题是秦代铜镞并不因为秦王朝的灭亡而丢失殆尽,后代人仍然可以使用。因此,也就不能确定这个铜镞是秦代人遗留下来的,也难于证明这些道路就是秦代修筑的,更无法证明这个铜镞是留在直道上而不是留在驰道上的。

史念海教授的认可有文献记载作为依据,当然真实、可信。《太平寰宇记》卷三十七《保安军》:“圣人道是在军城东七里,从蕃界末家族来,经军界一百五里,入敷政县界,即赫连勃勃起自夏台入长安时,平山谷开此道,土人呼为‘圣人道’。”宋代的保安军驻栲栳寨,即今志丹县,辖今志丹,吴起等县地,而南境接近葫芦河;敷政县属延安府,位于今甘泉县西北,辖洛河两岸之地。由此可见,这条道路为西北、东南向,与考古队钻探、发掘的葫芦河北岸的所谓“直道”走向相一致。地方志对此道也多有记载,认为是赫连勃勃所修筑,应该可信。因为大夏国的领土就在子午岭两侧,修筑一条大致东西向的道路,把子午岭两侧的领土连为一体,便于防守,也是合乎情理的。尤其是唐代的《元和郡县图志》、《通典》,宋代的《太平寰宇记》、《元丰九域志》可信度极高,非一般地方志可比。这条道路既然有《太平寰宇记》作为支撑,就更应该是可信的。

然而,考古队所描述的富县以西地区的“秦直道”,其走向由蚰蜒岭向东,再向北,到达葫芦河再折向东南去,而且葫芦河两岸还有同一走向的两条“直道”,实在令人费解。此说如果能够成立,那么,这条道路设计者的水平就实在太拙劣了。因为从周代起,就非常重视道路的修筑,“周道如砥,其直如矢”就是证明。可见修筑道路必须以方便、近捷为原则,还必须修筑得很结实,就像磨刀石一样坚硬。而考古队所确定的富县西部地区的“秦直道”的走向,就完全违背了自古以来修筑道路必须近捷、方便的原则。而且更不符合秦代统一规划和有组织修筑道路必须连接郡、县治所的实际(只有直道例外)。尤其是蚰蜒岭向北的道路必须渡过许多河流和翻越无数条山梁,以及葫芦河南北两岸还要修筑两条“直道”,那里像是秦代统一规划的线路呢?直道、直道,就是要“直通之”,如此直角形弯曲的道路还能称得上直道吗?我们只要弄清楚了秦代的交通网,上述东线之说是不是秦直道也就迎刃而解了。

秦代的交通干道是秦始皇二十七年(公元前220年)“治驰道”大规模施工修筑成功的。正如贾山所说:秦“为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,頻海之观毕至,道广五十步(注,秦代一尺等于23厘米,6尺为步,50步将近70米),三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。为驰道之丽至于此,使其后世曾不得邪径而托足焉”。这就是以咸阳为中心辐射全国诸郡的交通干道,也就是驰道。秦代到底有多少郡,《史记·秦始皇本纪》为36郡,但经过著名历史地理学家谭其骧院士考证为48郡。那么,以咸阳为中心的交通干道就有数十条。除此而外,郡与郡之间还有干道相连接,尤其是主要郡之间还形成环行线,可以互相支援,尤以边境地区的郡就更是如此。譬如,从辽东郡(治平襄,今辽阳市)到九原郡(治九原,今包头市九原区)之间就有环行线相连,共连接九个郡,以便维护边境地区的安宁。秦始皇五次出巡所巡视过的郡达16处,经过的郡就更多了,走过的道路有主干道,也有环行线,像秦始皇二十八年(公元前219年)、二十九年(公元前218年)、三十二年(公元前215年)、三十七年(公元前210年)的出巡都走过环行线,几乎涉及大半个疆域。而秦始皇三十二年(公元前215年)从上郡回咸阳的道路也就是秦始皇二十七(公元前220年)修筑的驰道,即经阳周县(今陕西绥德县西)、高奴县(今陕西延安市)、雕阴县(今陕西富县北)等回到咸阳的。考古队绘制的插图,为了与桦沟口、蚰蜒岭的道路相衔接,硬把这条驰道的走向斜向西南,说它是“直道”,不经过上郡所辖的各县治所,实在令人百思不得其解。古今中外哪里有修筑干道只连接国都与地方一级政区治所而不经过县治的?真是奇思妙想!这时尚无直道,经过富县的道路就只能是驰道。秦始皇三十五年(公元前212年)才“除道,道九原,抵云阳,堑山堙谷,直通之。”难道秦始皇要在上郡等待三、四年,等到直道修成后才返回咸阳吗?从驰道与直道修筑的时间差可知,从上郡向南经过富县的道路就是驰道,而不是直道;驰道有数十条,直道却只有一条,它是在秦代交通网中不经过任何郡县治所而最为独特的一条军事干道,也正是史念海教授所考察的经过子午岭的秦直道,理由容后再谈。

三

质疑三:“结论”说,“即在两汉之间,或东汉早期,兴隆关以东的秦直道经人为破坏后废弃。数十年后,改走兴隆关以北并转向西北的子午岭主脉,向西转了一个大弯后回归旧有的秦直道,直至终点包头。……至于西线这条古道的命名,则是.....进一步探讨的问题了。”

这些“结论”听起来振振有词,实际上漏洞百出,经不起推敲。“数十年后”不知是根据什么计算的?而且说子午岭主脉上的道路是一条“古道”,古到什么时候却未能明示,令人不解。秦代的交通道路网中直道只有一条,其名称是秦始皇三十五年(公元前212年)才有的,所谓兴隆关以东通上郡的“直道”早在秦始皇三十五年(公元前212年)之前就已存在,不知考古队从什么地方得到了直道的称谓。因为秦始皇三十五年(公元前212年)以后再未有修筑道路的记载,而考古队竟在数千年后却提前给它命名了,实在高明。

实际上,只要认真解读秦始皇病亡后整个事件的发展过程,就不难确定直道到底在哪里。秦始皇“崩于沙丘平台(今巨鹿县东南)”,而沙丘平台属于巨鹿郡(治巨鹿,今平乡县西南),距离秦始皇曾“道上党(治长子,今县西南)入”返回咸阳的驰道并不远,而且这条驰道比较平坦,也不需要绕道就可以回到咸阳。但以胡亥、李斯、赵高为首的阴谋集团要施展阴谋诡计,私拆改动始皇遗诏,要除掉长子扶苏、蒙恬,立胡亥为太子,夺取皇位,不急于回咸阳,舍弃了“道上党入”而回咸阳的驰道,继续西行。当使者把假遗诏送达上郡后,扶苏不听蒙恬劝阻“即自杀”,“蒙恬不肯死”,被囚禁于阳周,应该说阴谋已经得逞,可以放心返回咸阳了。但事实并非如此。仍然“行”,过“井陉”(太行八陉之一,今井陉县西),但却如丧家之犬,惶惶不可终日,惊恐万状,“战战栗栗”,唯恐阴谋败露。过井陉后仍有两条驰道可以返回咸阳:一条从太原郡(治晋阳,今太原市西南)南下“道上党入”,走过河东郡(治安邑,今夏县西)的驰道;一条走过黄河“从上郡入”的驰道,都可以返回咸阳,而且都是秦始皇出巡从上党、上郡回咸阳的旧道。但阴谋集团却不敢采用,因为从太原南下有后顾之忧,“蒙毅(恬弟)将兵居外”,镇守代郡(治代县,今蔚县东北),从太原南下危险性极大。而走上郡也并不安全,虽然蒙恬被囚,但军事实力尚在,主帅被囚,军心不稳,危险性也不小。所以,上述两条回咸阳的驰道均被阴谋集团舍弃,只好沿黄河北上,绕北河到达九原郡,“行从直道至咸阳”。阴谋集团所以绕这么大个弯子回咸阳,就是怕阴谋败露,如果一旦阴谋败露,二蒙的势力消灭阴谋集团易如反掌。正如蒙恬所言:“今臣将兵三十余万,身虽囚系,其势足以倍畔,……”那么,从九原郡南下是否安全呢?当然安全。因为它远离军事威胁,脱离了危险地区。直道之名始于秦始皇三十五年(公元前212年),就是因为这条道路“直通之”,不经过任何郡县治所,沿途人烟稀少,不会有什么干扰,无需停留,可以速行到达咸阳。另外所以选择经过黄土高原、子午岭上的直道回咸阳,也因为“会暑,上辒车臭,……令车载一石鲍鱼,以乱其臭”,尸体腐烂,臭气熏天,必须选择气温凉爽的地区返回。而黄土高原、子午岭当然凉爽,其修筑在高原、山岭上的直道也就成为必选之途③。从秦始皇沙丘平台驾崩后,阴谋集团施展阴谋,不愿意从巨鹿郡、太原郡、上郡的驰道返回咸阳,而要绕道前行,走距咸阳最远的九原郡,从直道南下,返回咸阳,其整个事件的全过程清晰地显示出从九原郡南下的直道,就是史念海教授首次实地考察过的西线直道,舍此而外,别无他求。因为从九原郡南下不敢走经上郡的驰道已如上述,也只有走子午岭上的直道就成了唯一的选择。秦始皇二十七年(公元前220年)虽然“巡陇西(治上邽,今天水市)、北地(治义渠,今宁县西北),出鸡头山(六盘山,一说大陇山),过回中(宫名,位于今陇县西北)”,从今陇县、凤翔返回,未见从北地郡到九原郡有过出巡的驰道,这就更加证明从九原郡南下走子午岭上的直道就成为必由之路。虽然《史记》有“道未就”和秦二世“治直、驰道”的记载,但从辒凉车经此道回咸阳,证明蒙恬修筑的“千八百里”直道是可以全线通行的。上述事件的解读证明,西线直道的存在了无疑义。

四

质疑四:“结论”说,“秦直道研究,特别是关于秦直道基本走向的探讨,如果仅仅靠文献,一千年也不会有结果;仅仅靠一般的踏查,一百年也不会有结果。考古发掘是破解秦直道之谜的正途。

行文至此,突然想到,五年前,十年前,甚至三十年前,我们的考古学者为什么不在这里发掘一下呢。如果那时发掘了,可以省去三十多年来多少苦心的研证、激烈甚至含有意气的争论,要知道,这些研证、争论,大多是无谓的啊。”

这些狂言只能吓倒无知的人,对稍有学识人来说,只能嗤之以鼻,以笑置之。

中国历史上下五千年,靠什么来研究,难道不是靠历史文献,而是靠考古发掘吗?历史文献是研究中国历史的瑰宝,考古资料仅仅是一小部分,并不是全部,更不是万能的。这种绝对化的结论,并以嘲笑的口气指责历史研究者、历史地理研究者采用以文献、实地考察为主的研究方法,实在不可取,只能视作口吐狂言,不知道自己有几斤几两和天高地厚罢了。著名历史学家,历史地理学家都是主要依靠历史文献来研究历史、研究历史地理而取得巨大成功的,对国家作出了卓越贡献,无不受到人们的尊敬。

下面仅从历史地理学家依靠文献资料研究历史地理而作出的突出贡献,就可以充分证明文献资料在历史地理学研究中的重要价值。

我们就以秦代交通道路的研究为例,证明历史地理学者以文献资料为依据,以实地考察印证文献资料为基础,对秦代交通网的研究已取得了可喜的成果。著名历史地理学家史念海教授就是以这种研究方法确定了秦直道的基本走向,已如上述。他的著名论文《秦始皇直道遗迹的探索》一文在《陕西师大学报》发表后,被国家文物局的《文物》杂志以重大考古发现而全文转载,正是对历史地理学者研究方法的肯定。子午岭上有秦直道,文献记载准确,道路遗迹尚存,已构成铁证,是无法否认的。尽管考古队以子午岭上的路基层次少来否定西线秦直道,也是难以令人信服的。因为子午岭上土质坚硬,又是修成的快速军事干道,以应军需,并不需要像修驰道那样去施工。由于修路地区的地理环境不一样,道路宽窄、路基深浅也就有了差异。尤其是直道沿途又无郡县治所,人烟稀少,使用的几率又低,路基经过踩踏的层次较少也就是很自然的事情了。

历史地理学者使用同样的研究方法,复原了秦代的交通网和秦始皇五次出巡的路线,为整个历史时期中国陆路交通网的形成、演变,以及如何深入研究奠定了基础。上述成果仅靠考古发掘也是难于完成的,因为自古以来,修筑道路的方法大同小异,如果没有文献记载作为支撑,其走向,时代也是难于确定的。

关于黄土高原历史上有无森林的问题,长期以来就有争论。历史地理学者利用同样的研究方法复原了黄土高原历史时期森林区的范围和演变过程,为推动三北防护林的建设作出了不可磨灭的贡献。史念海教授正是这一巨大贡献的实践者,他身体力行,走遍了黄土高原,依据文献和实地考察撰写了著名的论文《历史时期黄河中游的森林》,在《陕西师大学报》发表后,《红旗》杂志立即予以转载,为推动黄土高原的改造、绿化和三北防护林的建设提供了科学依据。今天的榆林以北,黄河以南,沙漠连片,谁能相信历史上这里还有过郁郁丛丛的森林呢!考古学者能在沙漠中施展才能复原过去的森林范围吗?但史念海教授的研究却做到了,确定了秦代在上述地区植造了长达数百里的榆林带,以防匈奴铁骑的南侵。以下仅引证有关文献,以证明这里的沙漠地区曾经也森林茂密,史念海教授的研究结论是完全正确的。

《汉书》卷五十二《韩安国传》:“及后蒙恬为秦侵胡,辟数千里,以河为竟(境),累石为城,树榆为塞(如淳曰:‘塞上种榆也’),匈奴不敢饮马于河,置烽燧后敢牧马(注,王恢辩词)。”《史记》卷一一一《卫将军骠骑列传》:“遂西定河南地,按榆溪旧塞,绝梓岭,梁北河,……”《水经注》卷三《河水注》:“河水又南,诸次之水(即今陕北秃尾河)入焉,水出上郡诸次山。……东迳榆林塞,世又谓之榆林山,即《汉书》所谓‘榆溪旧塞者也’。自溪西去,悉榆柳之薮矣。缘历沙陵,屈龟兹县西北,故谓广长榆也。王恢言‘树榆为塞’,谓此矣。”由此可见,今内蒙古黄河南北一直到陕西北部,都是“榆柳之薮矣”,并非今日的沙漠景观。今天的榆林市就是因为榆林塞而得名的。南北朝以后,这片森林区被破坏,陆续形成了今天的沙漠地区。这就足以证明历史地理学者依据文献的研究并非是“一千年也不会有结果”的,更不是“无谓的啊”!

复旦大学著名历史地理学家谭其骧院士完成的国家任务,《中国历史地图集》八大册,被誉为是建国后历史研究的巨大成果;北京大学著名历史地理学家侯仁之院士实地考察中国沙漠的变迁,为中国的防沙、治沙提供了重大的科学依据,为阻止沙漠化的扩大作出了巨大贡献。这些重大科研成果的成功,历史文献、实地考察功不可没,绝不是“仅仅靠文献,一千年也不会有结果”,“仅仅靠一般的踏查,一百年也不会有结果”!事实胜于雄辩,巨大成果摆在面前,绝不是巧舌善辩所能否定得了的。

事实证明,建国后历史地理学者在社会主义建设中对许多重大历史、历史地理难题的研究多有建树,诸如中国城市化、疆域形成和政区划分、黄河的治理、气候变迁、海岸线的盈缩、盐碱地的改造等都是例证。由于引文过长,不再赘述。

综上所述,著名历史地理学家史念海教授首次实地考察的直道,就是沿子午岭北上的秦直道,文献记载准确,遗迹清晰可辨,无容置疑。而东线之说虽有考古发掘资料,但却拿不出确凿证据能证明发掘的路基地层就是秦直道的路基地层,收集到的文物就是秦直道上的遗物。所谓直达上郡的东线“直道”,则是秦代修筑的驰道,秦始皇东巡后,巡北边从上郡返回咸阳就是走的这条驰道。当时尚未修筑直道,更无直道的名称,哪里会有直道通上郡?秦代交通道路密如蛛网,但却只分为驰道(新道和五尺道也只构成驰道的一部分)和直道,驰道有数十条,而直道却只有一条,绝不能把驰道、直道混为一谈,乱点鸳鸯谱。直道是为军事目的而修筑的,从云阳到九原郡不经过任何郡县治所,“直通之”,故名。

正因为直道是军事干道,修筑在山岭上居高临下最为安全,沿途不受任何干扰,可以快速前进。林光宫建在直道的南端,就近指挥,下达命令和约束军队更为方便,完全符合军事斗争的要求,无需再绕道向东修筑直道。东线之说的“直道”从兴隆关东去,再北上,要越过许多河流、山岭,不仅道路迴远,而且很不安全,为军事家所不取。尤其洛河是一条大河,千军万马渡过洛河谈何容易!除非为了偷袭敌人或摆脱敌人的追击而必须渡过大河以外,选择渡过大河的道路行军,历来都是军事斗争中兵家之大忌。东线之说的“直道”不符合军事斗争的原则,在秦代的交通道路中是不存在的。

《秦直道》八大本巨著,如果本人精力允许将陆续拜读,并提出自己的见解,就教于诸位方家。