小辰光,吾总跑外公家玩。

傍晚一到,外公就坐在红木椅子上,

戴一副金丝框边的架梁,翻翻新民晚报,

喝一瓶金色年华。

边上有时候是满满一盘煮毛豆,

也可能是一小碗黄泥螺。

抬头见我来,欢喜得很。

也会用筷子沾点酒给我尝尝味道。

我咂巴咂嘴:难切难切。

外公摇摇头:“戆小宁”

下酒菜,

最好是一盘炒蛤蜊,

搭着石库门黄酒一起。

眼睛一眨的功夫,盘里就剩点空壳。

外公还舍不得倒掉,

把汤汁再淋到米饭上,当泡饭过。

老上海人欢喜切酒,

最讲究的日子无非是立春和秋分。

开春后,一桌人围个圆台面。

正中央,一定是一大锅腌笃鲜。

咸五花肉片,春笋,腊肉,我们家还要再放点猪肚。

炖上半小时,捞去汤面浮油和泡沫,再慢慢闷一小时。

上台后,一揭盖,

汤水一定是发白的,猪肚皱皱地氽在汤面。

老人家再拿出一坛绍兴加饭酒,

用酒吊子舀一点盛在碗里。

咬着猪肚,闻着腊肉和春笋的香味,配上黄酒,

那真是鲜上加鲜,眉毛都要鲜掉了!

秋分过后,吃螃蟹的季节。

外公到菜市场,跑几个来回,挑些个头高壮的。

回家一顿捯饬,蒸熟的螃蟹烫的发红摆上桌。

蟹黄肥得流油,蟹膏掰开糯得厚实,赞得伐得了。

秋蟹性凉,黄酒性温,

中和着吃,勿要拉肚子了。

不仅老一辈上海人喝酒作,新上海人喝酒更是作得出类拔萃。

老上海的时光,

伴随着吆喝的盐水棒冰和王家沙的「老虎脚爪」,

消失在成长的年头里。

不知何日起,

天南地北的人们汇聚在上海,

创业,发展,成家……

Cocktail 文化也如一夜西风来,席卷了海派本土。

衡山路、永康路、新天地……

铺天盖地的鸡尾酒酒吧诞生。

短短几年,上海就跃升于全球顶尖鸡尾酒城市之一。

村松梢风笔下的「魔都」一词,开始家喻户晓。

霓虹灯下,万国建筑前,

让无数异乡追梦人有了心灵托付。

他们相拥在五花八门的bar,

喝着Gin fizz ,MaiTai,Whisky Sour,

全应感谢这座包罗万象的城市。

北京有个老词叫顽主,

指的是把玩当做正经事,玩透玩精玩细的人群。

上海管这种人叫作克勒。

老一辈人下馆子绝对挑,

吃西餐,要么德大西餐,要么红房子,

雅致到极点,海派西餐头牌。

选本帮菜,上海老饭店绿波廊德兴馆,

请客有面子。

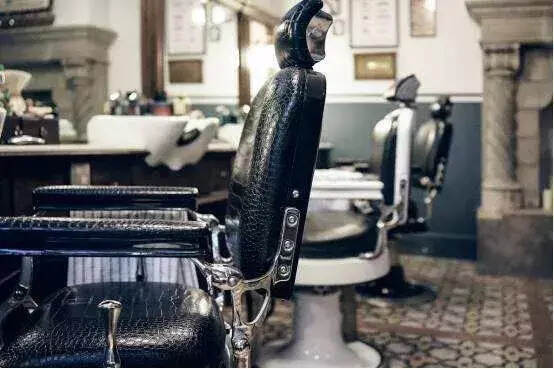

现在上海的小年轻,

更加作,嘴巴

更加刁。

小资们兜酒吧,切鸡尾酒,撩菜,

追求着什么?

酒要层次感,

酒要卖相好,

酒背后要有历史留下的气息,要有信手拈来的典故,

才能栓住过路的酒饕和素人。

一方水土养一方人,

这种对于生活质量的挑剔,不将就的信仰,

根深蒂固融入每一个调酒师内心深处。

从前是调酒师做什么,客人喝什么,

现在是客人想喝什么,调酒师做什么。

偶有耳闻,

外滩某调酒大牛为了做一杯Daquiri,

用了十三个进口青柠,

每次只榨一口,不留果皮茎肉的苦味,

终于得到那一丝微弱奶油香萦绕在舌尖,

让嘴刁的客人服帖地买单。

十三个青柠,一杯酒,真的十三。

可他们偏偏就十三得可爱。

作,是上海的文化标签。

客人对于鸡尾酒的口感,要作,

绝不满足于劣质口感的鸡尾酒,

要懂得味蕾的G点区,追求更复杂的风味,

才能吸引出更多优秀的酒吧。

调酒师对于调酒,要作,

要把跨行业的新鲜事混合进酒里,

从花店、火锅馆、寿司屋寻求灵感。

不论是新老上海人喝酒都作,从未因时代的浪潮有着丝毫的

作,是他们的生活哲学,世故且睿智,不多不少恰到好处。

正是因为“作”,让上海成为了全中国最具仪式感的城市。

(文章来源:醉在魔都)